こんにちは、司法書士の安田です。

私は京都市内のマンションに住んでいるのですが、先日平成29年度のマンションの固定資産税の納税通知書が届きました。以前はゴールデンウィーク明けくらいに届いていたようですが、今年は四月の前半に届きました。

年々通知が届くのが早くなっているような気がします。それだけ早く税金を支払ってほしいということでしょうか。

また、今年は新築から5年が経過し、新築建物の固定資産税の軽減が無くなる年だったので、納付額があがっているかなとドキドキしながら見たところ、なんと、去年度の1.5倍以上になっていました。想像以上に上がっていたのでしばらく放心状態でした。こればかりはどうしようもないのでがんばって支払っていきます。

ちなみに「固定資産税の軽減とは」

新築建物の場合、3年間(一定要件を満たしたマンションなら5年間)建物分の固定資産税を半分にするという軽減です。土地分及び都市計画税はそのままです。

固定資産税の納税通知書は登記名義人宛に届きます。

よって登記名義が亡くなった方の名義のままで相続登記がされていない場合は亡くなった方名義で届きます。役所は税金さえ払ってくれれば誰の宛名でも構わないというスタンスですので、一度納税通知書の宛名を見て亡くなった方名義で届いていれば相続登記が必要です。

そんな時はひかり相続手続きサポーターまでお気軽にお問い合わせください。

全国どこでも対応出来ますし、戸籍収集などできる限りご自分では何もせずに相続登記手続きを完了させることが出来ます。

この機会に一度不動産の名義をご確認をされてみてはいかがでしょうか。

関連記事:

昨年に亡くなった、父名義の家の固定資産税納税通知書が届きました。どうしたらいいですか?

みなさん、こんにちは。

ひかり土地家屋調査士法人の大栢です。

「現況測量」と「境界確定測量」の違いについてお話したいと思います。

測量の目的は、地上の状況を把握し地形図を作成することが目的です。

地形図を作成するための地形測量は、地上の地物や地貌(ちぼう)、すなわち土地の起伏その他の地形の特徴などをできるだけ忠実に表現するための測量です。

国土地理院発行の5万分の1や2万5000分の1の地形図はその代表例ですが、5万分の1図のほうは明治・大正時代に平板測量でつくられ、2万5000分の1図のほうは大半が写真測量によりつくられています。

現況測量とは、地形図作成のような広範囲の測量ではなく、あくまでも必要な場所について、現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、ブロック塀・建物・既存境界標等の現地に存在する地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたいときにする測量です。

土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。

また、土地境界に関しては、道路管理者や隣接土地所有者との立会を行いませんので、費用を安く抑えられ、作業も比較的短期間で終了致します。

境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。

土地分筆登記や土地地積更正登記を行う場合は、申請を行う土地について、境界確定測量により境界が確定していることが必要です。

境界確定測量を行う場合は、以下のような手順を踏みます。

- 法務局調査・・・・法務局にて、依頼地や隣接土地について、公図・地積測量図・全部事項証明書等の必要な資料の収集作業を行います。

- 現況測量・・・・・上記で説明したとおり、土地の状況について測量し、現況測量図を作成します。

- 道路境界確定・・・道路と依頼地について、境界が確定しているかどうかの調査を行います。確定が出来ていなければ、道路との境界確定を官公署と行います。

- 隣接地立会・・・・隣接土地所有者と境界について、法務局資料や現況測量図を用いながら、現地立会の上境界を確認します。

- 筆界確認書作成・・隣接土地所有者と境界が確認されれば、境界標と呼ばれる目印を現地に設置します。その後、筆界確認書と呼ばれる境界確認文章2通作成し双方が1通づつ保管することになります。

尚、境界確定測量は、隣接土地所有者や道路管理者(官公署)との立会や、調査・測量図面作成等に約3ヶ月の期間を要します。

簡単ではありますが、以上が境界確定測量の流れになります。

境界確定測量は、時間・金銭ともに多くかかってしまいますが、将来起こりうるかもしれない紛争を防止する意味でも、出来る限り境界確定測量を行っていくことをお勧めします。

みなさん、こんにちは。

ひかり土地家屋調査士法人の吉村です。

今回は、土地の「越境物」についてお話したいと思います。

隣地さんとの敷地の境界を確認して欲しいといった依頼があります。

これは、土地の境界の事で隣地の方とトラブルがあるのと同じように、越境している構造物(屋根やブロック塀)や、樹木、引き込みしている電線等など、越境している建物があれば、隣地さんとのトラブルの原因となってしまいますので、そういったことを確認したいというような場合にご依頼を頂きます。

越境している構造物であったとしても、所有権は隣の人のものですから、勝手に壊したりすることはできません。

また、自分の建物が越境しているような場合には、「越境している瓦が落ちてくると危ないからすぐに取壊してほしい」や「越境している樹木からでる落葉が迷惑だからすぐに剪定してほしい」などの無理難題を言われることもあります。

このように、越境しているような建物などを放っておくことは、後々のトラブルの原因となりますから、思い立ったときに、越境の事実を確認しておく事が大切です。

隣地さんと越境物の確認ができれば、土地の所有者同士でお互いの認識を合意したことを証明する「覚書、確認書、協定書」を取り交しておけば、後々のトラブルを回避する事ができ、不動産を売却するとき、あるいは相続が発生して世代が交代したような場合でも、問題を先送りするようなことにはなりません。

ひかり土地家屋調査士法人では約20メートルほどの上空にある構造物や地中にある根っこまで、最新の測量機械を使用し、長年の経験に基づく測量技術を駆使し、越境物の確認をすることができます。

土地の越境などでラブルにならないように、隣地さんとの越境物について困っている、土地や建物に対しての不安事がある場合はいつでもお気軽にご相談頂ければと思います。

みなさん、こんにちは。

ひかり司法書士法人の冨永です。

問合せを受けることが多い、不動産を売却したときの譲渡所得税について簡単にご説明したいと思います。

不動産の譲渡所得税とは、「購入した金額(取得費)より、売却したときの金額が高くなる場合の利益に対して課税される税金」のことになります。

5,000万円(売却価額)-3,000万円(取得費)=2,000万円(利益)

2,000万円(利益)×20.315%=4,063,000円(長期所有の場合の所得税、住民税)

上記は一般的な事例ですが、居住用財産(自宅等)の譲渡であれば、特別控除の特例などがあり、税金が課税されない事例も多くあります。

よく相談を受けるのが、相続した不動産を売却した場合、つまり相談者本人が実際に住んでいない実家を売却した場合です。父親が不動産を購入しているため売買契約書が残っておらず、取得費がいくらかわからないような場合には、少し問題が発生してしまいます。

例をあげて説明しますと

父親が死亡し、その父親の自宅を相続人が相続して3,000万円で売却した場合。

(相続に関する特例や譲渡に係る諸費用は考慮していません)

購入時の売買契約書が見つからないだけで、これだけの税金負担になるのは非常に酷ですよね。

そういった場合、取得費を「市街地価格指数」で算出することにより税金が安くなる場合があります。

市街地価格指数とは、一般財団法人日本不動産研究所が、全国の地価を調査し、指数化しているものです。

この指数というのは、現在3,000万円で売ったということは、購入時の時点ならいくらで買ったであろうという金額を合理的に計算するための指数になります。

実際に、この市街地価格指数を利用して取得費を合理的に見積もり、税金の申告を行うことによって、取得費を5%とするよりも税金が低くなった事例もございましたので、購入時の売買契約書がない場合もあきらめずに専門家にご相談いただくと、税金が下がることもあるかもしれません。

全ての事例において市街地価格指数を利用することができるわけではなく、不動産の場所や取得時期等によっても制限されますので、その点はご注意くださいますようお願いいたします。

不動産の名義変更を司法書士へ依頼するメリット

実際のところ不動産の名義変更が必要となった際には司法書士に依頼する方が多いです。

それはなぜでしょうか?

不動産の名義変更に関わらず、この世の中で自分で出来ない手続きはありません。

裁判の手続きについても、最高裁判所へ立つことも例外ではありません。

つまり、出来るかどうかはやる気次第で、してはいけないことはないのです。

今回お話する相続による不動産の名義変更についても同様で、当事者であれば不動産登記の専門家である司法書士に依頼しなくても行えます。

ただ、できる資格があるのと実際にできるかは別問題です。

- 法務局に何度か行く必要がある

→法務局は平日の8時30分~17時15分しか空いていません。

この空いている時間にまずは相談に伺う、申請する、不備があれば再度伺う、完了すれば取りに行くといった行動が必要になってきます。郵送で対応できる部分もありますが、はじめて申請する方にとっては、なかなか難しいのではないでしょうか。 - 戸籍の収集に時間を必要とする

→戸籍は本籍地を管轄する各役所に請求する必要があります。

これは、遠方であっても例外ではありません。遠方であれば郵送で請求することになりますが、戸籍請求の申請書を作成し、お金の代わりに郵便小為替を同封する、返信用の封筒を同封し、管轄の役所をしらべ、そちらへ郵送する。

返却されてきた戸籍を読み解いて、また次の戸籍を請求するといった作業を行う必要があります。自分でできることではありますが、その費やした時間などを考えると、専門家へ依頼した方がいいのではないでしょうか。 - 遺産分割協議書や申請書など必要な書類を作成する。

→法務局で申請が受け付けられるような書類を作成する必要があります。

もちろん、時間を費やせばできるかもしれませんが、その勉強したことも次に使うことは殆どありませんでしょうし、不備があれば、再度他の相続人から実印を押してもらう必要がでてきますから、なかなか大変なことではないでしょうか。

司法書士へ依頼するメリットは「時間と労力の短縮」と「法的なアドバイスが得られる」ということです。

誰にでも出来るとはいうものの、時間と労力がかかるということ、自分で行った手続きが果たして正解なのかどうかという答えがでないということです。

不動産名義変更のやり方は法務局やインターネットで調べたりすればできますが、将来の相続税対策のことを考えて誰が相続すればいいのかなど、自分の行った相続手続きが一番ベストな方法であったのかどうかは、専門家のアドバイスがあった方がいいのではないでしょうか。

また、自分たちで遺産分割協議書を作成して、名義変更を行い、数年経過してから、相続関係についてトラブルになった場合、専門家が関与して作成した場合と自分たち身内だけで作成したものでは、裁判所での証拠能力に差異が生じるかもしれませんし、その際に第三者が関与していた方が証人にもなることでしょう。

関連記事:不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください

それでは、自分たちで不動産の名義変更をする場合のやり方と司法書士へ依頼する場合の流れを見ていきましょう。

不動産の名義変更を自分でする場合

相続による不動産の名義変更手続きに必要な書類

遺産分割協議書によって相続手続きをする場合

| 必要な書類 | 必要な理由 |

|---|---|

| 亡くなられた方(以下、被相続人)戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等 | 被相続人の出生から死亡までの記載のあるものが必要になります。こちらの書類を揃えることで、被相続人の相続人を確定することができます。

通常は、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に請求して、そこから遡っていくことになります。戸籍は法改正があったり、転籍していたり、また、婚姻、分家、家督相続など様々な原因で |

| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |

| 遺産分割協議書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを決めた書類になります。 |

| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |

| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |

| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |

遺言によって相続による名義変更の手続きをする場合

| 必要な書類 | 必要な理由 |

|---|---|

| 被相続人の戸籍謄本か除籍謄本 | 被相続人が亡くなられた事を証明するために必要になります。 |

| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |

| 遺言によって相続する人の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |

| 遺言書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを確認するために |

| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |

| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |

| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書(サンプル)

共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 ○○県○○市・・・・・・・

最後の住所 ○○県○○市・・・・・・・

氏名 ○○○○

相続開始の日 平成○○年○○月○○日

記

1.相続財産中、次の不動産については、○○○○が相続する。

一棟の建物の表示

所 在 ○○市○○・・・・・・・

建物の名称 ○○○○

専有部分の建物の表示

家屋番号 ○○○

建物の名称 ○○○○

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造1階建

○○階部分 ○○.○○㎡

敷地権の表示

符 号 1

所在及び地番 ○○市○○・・・・・・

地 目 宅地

地 積 ○○○○.○○㎡

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 ○○○○○分の○○○

2.○○○○は、第1項記載の遺産を取得する代償として、○○○○に平成○○年○○月○○日までに、金○○○万円を支払う。

3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○○○が取得する。

以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印するものとする。

平成 年 月 日

住 所 ○○市○○・・・・・・・

氏 名 ○○○○ ㊞

住 所 ○○市○○・・・・・・・

氏 名 ○○○○ ㊞

遺産分割協議書を作成する際の注意点

- 遺産分割協議書には決まった形式などはありません。横書きでなくても大丈夫ですし、手書きでもパソコンでもどちらでもかまいません。署名の部分に関しては、後日の紛争を回避するといった点からも自筆の方がいいでしょう。

- 不動産の表示については、登記簿の通りに記載することをお勧めします。登記簿のとおりに記載されていなくても、誰がどの不動産を相続するかがわかればいいのですが、判明できない、あるいは特定できないとなると、法務局で受け付けてくれない場合もありますので、ご注意ください。

- 代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合には、記載例のように記載してください。記載のない場合、単純な贈与とみなされるおそれがあります。

- 万が一、後日新たな遺産が判明した場合に、記載例のように記載しておけば改めて書類を作成する必要がありませんので、記載例のように記載しておくことも認められます。

- 遺産分割協議書としての効力は、実印は必要ありませんが、法務局へは実印が必要となりますので、各相続人は実印を押す必要があります。また、作成の通数については、1通でもかまいませんし、相続人の数だけ作成してもかまいません。

自分でするのは面倒・難しいと感じられ、司法書士へ依頼する場合

不動産名義変更サービス内容

- 後々の相続争いを防ぐための遺産分割協議書の作成

- 登記申請書の作成

- 法務局への登記の申請代行

- 完了後の登記事項証明書の取得

ホームページからご依頼頂いた方限定の相続登記お任せ一括パック特別価格

上記金額に

①不動産の個数×2,000円

②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)

③戸籍取得に必要な手数料(実費)

が別途かかります

| サービス内容 | 料金 | 実費 |

|---|---|---|

| 不動産の名義変更のみ | 5万円 | ①不動産の個数×2,000円 ②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税) |

| 戸籍収集 | 1万8000円 | ③戸籍取得に必要な手数料、送料 ※戸籍は被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍、住民票が必要です。 ※第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、27,000円となります。 |

上記の料金は、HPからご依頼頂いた方のみになります。案件が複雑な場合、申請件数が分かれる、他管轄の場合は別途費用が必要となります。

その場合は、ご依頼頂く前に見積書を提示させて頂きますので、そちらをご確認いただいてから、ご依頼頂くかどうかを決めて頂ければかまいません。

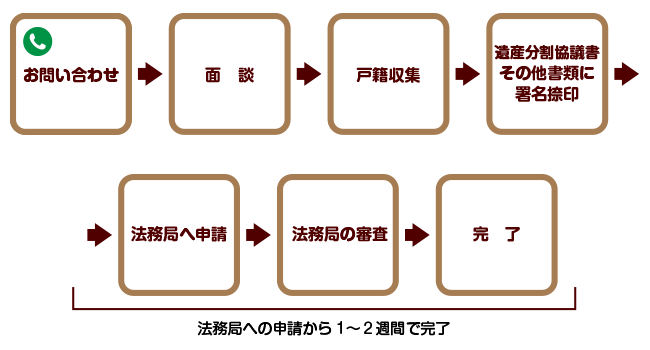

不動産名義変更の流れ

関連動画

人気の関連記事

こんにちは、司法書士の安田です。

土地の価格には一般的に4つの価格があるとされています。司法書士が業務を行う中で関連してくるのが、評価額、路線価、実勢価格の3つになり、その他、公示価格というものがります。こちらは毎年新聞やニュースでも取り上げられるので、みなさまもなじみの深いものではないでしょうか。

公示価格は、国土交通省が毎年1回発表する土地価格動向の指標となる価格で公共事業用地の取得価格の基準になるほか、一般の土地取引価格の基準になることを目的としています。一般の不動産取引の売買代金の基準になる価格です。

評価額や路線価も公的に定められた土地の価格で、色々な税金を計算する上で基準となる価格です。よく問い合わせを頂いている「相続税」や「贈与税」は、土地に関しては路線価を基準にして計算しますし、固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの税金は評価額を基準にして計算しています。ちなみに建物には路線価がありませんので、建物の相続税や贈与税については評価額をもとに計算しています。

また、実勢価格とは、実際に売買する際の価格、不動産であれば、仲介業者さんのチラシに載っている販売価格のことをいいます。

お隣りさん同士で土地を売買をする場合の価格、また相続が発生し、土地を相続人の一人が相続して他の相続人に対しては代償金を支払う場合の価格など、どうして決めたらいいのか迷ってしまうところです。

基本的には当事者で決めればいいのですが、何か目安となるものが欲しいというところで、実勢価格の金額を基本として決定することが多くあります。

ところで日本で一番土地の値段が高いのはどこかご存じでしょうか。

前述しました公示地価によれば、2015年のデータでは東京の銀座四丁目の土地となっています。ニュースでも耳にするので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。参考までに公示地価の高い上位5位のうち銀座が4箇所はいっていますので、銀座は高級というイメージはその通りだったわけです。また、路線価格でみても2016年の1位は東京中央区銀座ということで31年連続で1位となっています。

このように土地の価格には色々な価格があります。

ひかり司法書士法人では相続による土地建物の名義変更だけでなく、生前贈与、個人間売買や遺言など様々な案件に対応することが可能なので、どこに相談していいかもわからないという方も一度お気軽にお問い合わせください。

相続によって不動産の名義変更の手続きにかかる費用には、大きく分けて2つあります。

登録免許税などの実費と司法書士などへ支払う報酬です。

実費の中のほとんどが登録免許税となっており、これは法務局への不動産の名義変更申請の際に国に納めるもので、算出方法は固定資産税の評価額を基準として現在は0.4%を乗じた金額(100円未満は切捨て)を納めることになります。

| 評価額 | 税率 | 登録免許税額 |

|---|---|---|

| 18,000,000円 | ×0.4 | =62,000円 |

もうひとつは司法書士への報酬になります。

つまり、相続による不動産の名義変更に必要な費用とは上記の登録免許税などの税金(調査費用としてプラス数千円程度)と司法書士への報酬と消費税の合計額となります。

次に不動産の名義変更を行った後にはどのような税金が課税されるのでしょうか。

売買によって不動産を取得した際には不動産の取得税が課税されますが、相続を原因として不動産の名義変更を行っても、取得税は課税されません。よく、名義変更をすると相続税が発生すると考えておられている方がおられますが、相続税は亡くなられた方の相続財産の価格によって課税されるもので、不動産の名義を変更することで課税されるものではありません。

贈与によって名義変更を行うと上記の登録免許税も2%と相続による名義変更の5倍の税率となりますし、取得税も課税され、特例等の非課税枠を超えると贈与税も課税されてしまいます。

不動産の名義変更は相続によって変更するのが一番費用としては安くなります。生前に贈与税などを納めてでもする必要がある場合でなければ、安易に不動産の名義の変更はしない方がいいのではないでしょうか。

関連記事:

【不動産名義変更のよくある質問】不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください。

今回は相続放棄についてお話しさせていただきたいと思います。

相続放棄とは、相続によって自分が得ることのできる権利を放棄することで、民法で定められていて、家庭裁判所へ申し立てることによって認められます。

つまり「相続財産については、プラスもマイナスもどちらの財産も全ていりません」という意思表示を家庭裁判所に認めてもらうことで、誰に対しても主張することができるものです。

話し合いで何もいりませんというのは、民法上では相続放棄ではなく、遺産分割協議の場において何もいらないことを決めているものですので、後日に借金があることがわかった場合には、例え遺産分割協議の場で何もいらないと言っていたとしても、その債務を負うことになってしまいます。

では、相続放棄はどのような場合にすべきなのでしょうか。

相続放棄をするのに特別な要件はなく、相続放棄は誰にでも認められている権利です。

一般的にはプラスの財産とマイナスの財産を見比べてみて、マイナスの方が多ければ相続放棄をする場合が多いですが、亡くなられた方が生前にどのような生活をしていたかわからない、どこかで借金の保証人にでもなっているような可能性が考えられるような場合も相続放棄をすることがあります。

この、相続放棄のメリットは、何より借金、債務を一切負わなくてもいいところです。債権者も一切請求をすることは認められませんし、数年してから借金が出てきたとしても何の心配もありませんので、精神的にも安心できることになります。

相続放棄にデメリットがあるとすれば、被相続人名義の家に住んでいた場合には、相続放棄によってその家には住めなくなるということです。

デメリットというよりは、当然の事なのですが、今まで住んでいた家に住めなくなるという、少しつらいことが起こってしまいます。

この点、限定承認手続をして自宅を守るというような事も考えられますが、これはケースにもよることなので一概には言えません。

相続放棄の手続きについて注意して頂きたいことは、申立てすることができる期間が決まっており、原則、相続をすることを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。

裁判所で相当な理由が認められれば、期間が過ぎていても認められることもありますが、やはり、3カ月以内に申立てをするようにしてください。

なお、相続放棄をしても、亡くなられた方の生命保険金や遺族年金などは受け取ることができるのでご安心ください。

関連動画:

関連記事:

測量の言葉の意味を広辞苑で調べてみると、「①器械を用い、物の高さ、深さ、長さ、広さ、距離を測り知ること。②地球上の各点相互の位置を求め、ある部分の位置、形状、面積を測定し、かつこれらを図示する技術」とあります。

また、測量法における測量の言葉の定義としては「土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含む(測量法第3条)」とあります。一口に測量といっても、いくつかの種類があり、基本測量、地形測量、写真測量、応用測量等がありますが、みなさんに身近な測量としては、現地測量(現況測量)と用地測量(境界確定測量)ではないでしょうか。

測量の歴史は古く、遡ると古代エジプトの時代から行われてきたとされていて、日本では西暦700年頃には、班田収授法(田を人々に分け、収獲から祖を徴収する法)や豊臣秀吉が行った太閤検地など、時の権力者である政府は必ず土地を測量し、年貢の徴収などで使われてきました。

また、有名な人物として伊能忠敬が、西暦1800年頃に、日本地図作成のため、全国で本格的な測量を行ったことについては、多くの方が知っておられるでしょう。

現在における測量の技術を使った我々の仕事は、都市や街を造るために土地の広さや起伏を測ったり、位置関係を明らかにしたり、地図を作ったり、道路や河川の計画を実施したりすることを目的としています。

現在の測量機器は飛躍的に進歩し、GPS等を使用し世界基準の「座標」と呼ばれる数値によって、さまざまな場所が測量されています。

作業は基本的に、2人1組でTS(トータルステーション)と呼ばれる機械を使うことが多いと思います。たまに道路の脇で三脚に大きな機械を乗せて、作業を行う風景を見られたことはあると思いますが、あれが測量をしている作業風景になります。最近では、ドローンとGPSを連動させ、地上の広範囲を写真撮影し、GPSのデータを使って地図を作成する方法も行われています。

では、適正な測量費や測量の知識について解説していきます。

1、測量とは

1-1、現況測量とは

現在の土地の状況をそのまま反映させた測量であり、ブロック塀・建物・既存境界標等の現地に存在する地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたいときにする測量です。

土地境界に関しては、道路管理者や隣接土地所有者との立会を行いませんので、測量費を抑えられるのが特徴です。

1-2、境界確定測量とは

隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。

土地分筆登記や土地地積更正登記を行う場合は、申請を行う土地について、境界確定測量により境界が確定していることが必要です。

隣地所有者、行政との立会い及び確認を行いますので、どうしても、測量費が増えてしまうのが特徴です。

詳しくはこちらを参考に

(https://hikari-souzoku.com/blog/sokuryou-toha)(https://hikari-souzoku.com/blog/sokuryo)

2、測量費に影響する要素

2-1、面積

土地の面積が大きければ、その分作業量が多くなりますので、測量費が増える要素です。

小さければ作業量が少なくなり、その分安くなるかというと、そうではありません。

交通費、調査費など土地の面積に関わらない費用もありますので、ケースバイケースです。

2-2、形

土地の形が正方形などであれば、測量作業がし易いため、測量費に影響はありません。一方、変形している土地は、作業がし難いため測量費が増える要素です。

2-3、高低差

山を切り開いた造成地などの土地は、斜面のため隣接地との高低差がある場合が多いです。

依頼土地だけでなく隣接土地に入って作業が必要になったりしますので、事前に隣接者に挨拶や日程調整など測量以外の作業が必要になり、測量費が増える要素です。

2-4、障害物

弊社の場合、測量を依頼される土地は、長年住まれていなかった空き家が多いです。

測量は測量機械から見えないところは測れませんので、見えるようにする必要があるのですが、上記のような空き家の土地は、手入れできていない庭木や雑草が生い茂っている場合があり、測量作業前に伐採や草刈りの作業が必要になりますので測量費が増える要素です。

3、適正な測量費を知るための4つの項目

3-1、官公庁調査

皆様ご存知の、ビジネスの鉄則である「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」です。

「相手の実情と自分の実力を正しく知ることで、負けない戦い方ができる」という意味の諺です。

測量で例えると、「彼」とは、接している隣接土地、道路になります。「己」とは、依頼地である自分の土地の事になります。土地の所有者、面積、図面などを調べれるだけ調べ尽くすことによりスムーズな測量業務の進めていきます。

昔に作成した隣接土地との境界確認書などは、官公庁には保存されていませんので、タンスの奥、金庫に置いてある図面資料などは是非探していただいて、提供して頂くと助かります。状況を知ることが、スムーズに測量ができるかの大事なポイントです。

3-2、測量関連

内訳としては、現況測量、基準点測量、境界点測量などの項目があります。上記の2でお話した内容によって、ここの項目の測量費用が増減します。まずはご自身の土地の現地の状況を一度確かめてみましょう。

3-3、境界標設置

測量して立会などした後は、境界標を設置していきます。境界標の種類によって材料費や施工費が変わってきます。

詳しくはこちらを参考に(https://hikari-ouzoku.com/blog/kyoukaihyou)

3-4、関係権利者押印取得

隣接土地の所有者様にご署名、ご捺印をしていただく作業のことです。郵送で済ませれれば良いのですが、やはり直に対面で署名、捺印して頂くことがベストになります。ですので、押印取得は時間が掛かる要素になります。事前に依頼地の所有者様が隣接土地の所有者様に声掛けなどをすることによりスムーズに進みますので、ご協力していただくと助かります。

4、測量費の調べ方

測量費を調べる方法を2種類ご紹介します。

4-1、不動産会社、測量会社などのホームページで確認する。

会社によっては土地の面積など入力すれば、概算の測量費が調べられるホームページもあります。地域差もありますので、なるべく土地の近郊の会社で調べましょう。

4-2、不動産会社、測量会社に見積依頼をしてみる。

見積依頼は大体、無料ですので、気軽に依頼してみるのも良いでしょう。

複数の見積を取ると、より適正な測量費がわかります。

5、適正な測量費を知って、損をしない不動産売買をしよう

今回ご紹介した測量費への影響要素、測量費の各項目の意味そして、相場の測量費を知っていれば、適正な範囲から外れた測量費を払うリスクはきわめて低くなります。不動産会社、測量会社の提示された測量費は適正かどうかを冷静に判断できるはずです。

今回は適正な測量費についてお話させていただきました。

いやいや、知りたいのは適正な測量費じゃない。測量費を安くする方法だという方の声が聞こえてきそうです。

最後に測量費を抑える方法をお伝えしましょう。

上記でも度々出てきていますが、測量費を安くする方法は、なんと言っても「所有者様のご協力」です。これ無くしてスムーズな測量は行えません。

協力というのは、隣接土地の所有者への事前の声掛け、持っている土地の資料の提供、立会の同席、事前の庭木の手入れなどです。測量費を安くするには測量作業以外の費用を減らすのがポイントでもあるのです。

測量のお見積り依頼、測量費などについてのご質問など、お気軽にご相談下さい。

お待ちしております。

測量に関する、相談・お問い合わせ

お客さまから相続登記の相談で「権利証が見当たらないのですが大丈夫でしょうか?」といったお話をよく耳にします。

実際は相続による不動産の名義変更には原則として権利書は必要ありません。

そもそも、権利書(正確には登記済証あるいは登記識別情報通知といいますが、わかりやすく権利書と書かせて頂きます)は、名義変更を行う際に、その「人」の意思確認のために必要な書類です。売買や贈与といった生存している人の意思を確認する必要があるときは権利書が必要となりますが、すでに亡くなった人の意思を確認することはできませんので、権利書は必要ないということになります。

不動産の名義人が亡くなった場合、相続を原因として名義の変更を行います。

その際には不動産の名義人が亡くなったことや、誰が相続人かを証明するために戸籍関係を、また遺言書、遺産分割協議書などを添付してだれが相続したのかを証明して名義の変更を行います。

ただし、権利書が必要ないと言っても、亡くなられた方の不動産を相続人が正確に把握しているとも限りませんので、司法書士に不動産の名義変更でご相談頂く際には、権利書をお持ち頂けると大変助かります。

ひかり土地家屋調査士法人の吉村です。

今回は、不動産の土地の地目についてお話したいと思います。

土地の用途や種類が変わった場合、所有者は法務局に対して、変更があったという申請をしなければなりません。

土地を二つに分けたいといった分筆の登記など(一般的に創設的登記あるいは形成的登記といいます)とは異なり、土地の表題登記や変更登記と言われる既に発生している事実に基づく報告的登記と呼ばれるものは、申請義務が課せられています。

この違いは不動産の登記簿を閲覧して取引をする人たちのために、タイムリーにその事実を反映させておきたいというものからになります。

実務上においても、こういった変更の届出をしないと銀行からの融資ができないなど不利益を被ることがあり、我々土地家屋調査士は、お客様の依頼を受け、現地を確認して、法務局に手続きを行います。では、変更とはどのような例があるかご紹介致します。

- 畑に土を入れ、新しく建物をたてたとき

それまでは、畑として利用していました。しかし、地盤改良などを行って、その上に建物を新しく建築したときは、土地の地目が「畑」から「宅地」へと変更されることになり、申請が必要となります。注意点として「畑」や「田」から地目を変更する申請を行う場合、農地法の許可を受ける必要があります。 - 建物を取り壊して駐車場にしたとき

自分の住んでいたところの建物を、引っ越したのでその建物を取り壊して、駐車場として以後利用しようとした場合、土地の利用方法が「宅地」から「雑種地」へと変わることになります。また、当然ながら建物を取り壊すことにより、建物の滅失登記の申請も必要になってきます。 - 山林を伐採して建物をたてたとき

地目が山林となっている場所を整備して、新しく建物を建てたときには、土地の利用方法が「山林」から「宅地」へ変わることになります。ちなみに、「山林」と「畑」の違いは、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地を一般的に山林と定義しています。つまり、放っておいても木々が育つようなところであれば「山林」、きちんと肥料などをやって植え育てることをしているところを「畑」として扱っています。 - お店をやめて自宅にしたとき

最後に土地と違って建物の話になりますが、建物もその種類が変更されればその登記を申請しなければなりません。例えば飲食店を営んでいた建物を自分が住むためにリフォームしたようなときには、建物が「店舗」から「居宅」へと変更されることになります。

以上は、ほんの一例にすぎません。司法書士の権利の登記と違って、土地家屋調査士の携わる登記は申請義務が課せられている登記がたくさんあります。

自分は大丈夫かなと疑問に思われたらお気軽にご相談頂ければと思います。

【相続】 不動産名義変更の必要書類

遺産分割協議書によって名義変更の手続きをする場合

| 必要な書類 | 必要な理由 |

|---|---|

| 亡くなられた方(以下、被相続人)戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等 | 被相続人の出生から死亡までの記載のあるものが必要になります。こちらの書類を揃えることで、被相続人の相続人を確定することができます。

通常は、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に請求して、そこから遡っていくことになります。戸籍は法改正があったり、転籍していたり、また、婚姻、分家、家督相続など様々な原因で |

| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |

| 遺産分割協議書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを決めた書類になります。 |

| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |

| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |

| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |

遺言によって名義変更の手続きをする場合

| 必要な書類 | 必要な理由 |

|---|---|

| 被相続人の戸籍謄本か除籍謄本 | 被相続人が亡くなられた事を証明するために必要になります。 |

| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |

| 遺言によって相続する人の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |

| 遺言書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを確認するために |

| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |

| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |

| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |

不動産の表示が住居表示で記載されていた遺言書での登記手続きについて

相続によって不動産の名義変更をする場合、遺言書で「長男にこの不動産を相続させる」と特定していれば、長男様が単独で不動産の登記手続、つまり不動産の名義変更をすることができます。

他の共同相続人の協力は不要となって、一人だけで手続きができますが、万が一その遺言書に不備があれば、相続人全員の同意が必要となります。

たまに見かける例として、遺言書に不動産の表示が住居表示で記載されている場合があります。

昔は地番と住所が同じだったのですが、市街化が進むにつれて、その土地がどこにあるかが困難になってきたので、場所によっては住居表示が実施され、例えば123番地4という住所が1番2号というように表記されることになりました。

しかし、法務局にある不動産の登記簿(登記記録)には地番で登記されていますので、遺言書に不動産の表示が住居表示で記載されていると、同一の不動産と証明できず、その遺言書を使って不動産の名義変更手続きができないことになります。

お越しいただくお客様によっては、せっかく作成した故人の遺言書が使えなくなってしまうなんていうこともあったしります。

私たちとしてはお客様のためになんとかしてあげたい一心で、色々な手段、方法を講じて相続登記を完了させることができる場合もありますが、やはり遺言書は公正証書で作成して、後々に困ることのない遺言書を作成することをオススメ致します。相続の手続きについては、数々の手続きを経験してきた司法書士であれば、困ったなと思われるような事例についても何とか対応することができると思いますのでぜひお気軽にご相談ください。

お客様からお問い合わせを頂く際に

「不動産の名義を変更したいのですが、どうしたらいいですか?」

このようにお話しになる方がたくさんおられます。

その際に私たち司法書士は

「不動産の名義を変更する、その理由はなんでしょうか?」とお聞きする事になります。

つまり、不動産の名義を変更するには理由がいります。

それは、あげたいとか、元々これは私の物であったとかといった“事情”ではなく、法律的な“原因”が必要となります。

簡単に不動産の名義を変更してしまうと、単純に贈与になってしまい、多額の贈与税を納めなければならない場合があります。よく考えると当然のことで、資産をお持ちの方は相続税を納めて子供に資産を承継しているのに、生前に簡単に名義変更できるのであれば、相続税を納める人なんていません。

資産を子供などに承継するには相続で承継するのが税率だけを考えると低いのです。

ただし、事情があって生前に贈与をしておく必要がある場合には、色々な特例を利用して贈与税を納めない、あるいは少しでも安くする方法を模索して手続きを行っていきます。

こうしたところをアドバイスできるのが、私たち専門家がお金を頂いてもお客様に喜んでもらえる部分だと思っています。ただ単に手続きを代行するだけではなく、数ある経験をもとにアドバイスしていくことがプロフェッショナルとして当然であると考えています。

自分が持っている土地が、境界で争いになってしまったらどうしたらいいでしょう。

不動産は我々にとって非常に高価なものです。土地境界の紛争は人的紛争とも言われ、単に境界の紛争だけでなく相隣関係によるさまざまな要素がかかわっていることがあり、そのことから多くの時間と費用がかかってしまいます。このように、隣地さんとの境界について争いが起こってしまった場合、どのような解決手段があるのかをご紹介したいと思います。

もちろん、解決のためには土地家屋調査士が活躍する場面が多くでてきますので、ぜひこの機会に覚えておいてください。

①民間解決

一般的な方法で、当事者が現地において立会いし、境界線を確認するのですが、お互いに争いがないことが前提となります。こちらは土地家屋調査士が代理人として立ち会うこともできます。

②筆界特定制度

境界の認識がお互いに異なっていて、相手が立ち会ってくれない、行方不明など自分たちでは解決できない場合、所有者の申請によって法務局の登記官が境界線を特定(公の判断を示す)してくれる制度です。こちらも土地家屋調査士が代理人となって申請することができます。なお、この結果に納得することができなければ、後に裁判で争うこともできます。

③裁判外紛争解決制度(ADR)

②とおなじく境界の認識が異なっているというところは同じですが、こちらの制度は相手方が境界解決のために協力姿勢があるということが必要になります。つまり、問題解決はお互い望んでいるが、当事者間では話し合いがつかないため、土地家屋調査士や弁護士といった第三者に立会いのもと、話し合いの手伝いをしてもらうという制度で、裁判ではなくあくまでも話し合いでの解決を目指すものになります。こちらは、土地家屋調査士と弁護士が共同で受任することになります。

④調停

③と同様に境界について認識が異なっていて、解決にむけての協力姿勢はあるのですが、その話し合いの場面を裁判所で行うというものです。裁判所では調停委員といった裁判所から選任された第三者の意見や双方の陳述、資料などをもとに話し合いで解決することになります。こちらは裁判所の手続となるため、弁護士でないと代理人にはなれません。

⑤境界確定訴訟

こちらはその字の如く、訴訟によって裁判所に決定してもらう制度となります。弁護士が代理人となりますが、土地家屋調査士はその道の専門家として境界確定測量や現況測量など、訴訟資料の作成のお手伝いをすることになります。

土地の境界について困ったことがあれば、まずは土地家屋調査士にご相談ください。紛争の解決方法はさまざまです。どの解決方法を選択すべきか、その道のプロフェッショナルとして豊富な知識と経験に基づいてアドバイスさせて頂き、解決に導いていきます。

現在、法務局に対する登記申請はオンライン申請ですることが出来るようになりました。

これは非常に便利なことで、私が司法書士として働く前は登記申請をする場合、当事者出頭主義が貫かれてましたので、管轄の法務局まで申請書を持って行っていたようです。さらに登記簿謄本も管轄の法務局でしか取れなかったようです。(現在は日本全国どこの法務局でも取得することができます。)

よくお問い合わせの際に、遠方でも対応可能かどうか聞かれますが、オンライン申請ができるので、日本全国どこの不動産でも事務所に居ながら申請することができます。よって実家の相続が発生したときに実家の近くの司法書士事務所でないといけないこともありません。

相続により実家を名義変更したいなど、遠方の方でもお気軽にひかり司法書士法人までお問い合わせください。

みなさんの話し合いが整ったら、それを後々のために書面で残しておくことが必要になってきます。

口頭での約束も法律上は有効ではありますが、対外的に証明する必要がありますから、通常は書面で残すものであり、この書面が遺産分割協議書というものになります。みなさんの話し合いである協議のことを遺産分割協議といいますが、こちらについては相続人が全員で話あっていないと、一部の人を除いてしてしまった遺産分割協議は無効となってしまいますのでご注意下さい。

誰が相続人になるのかというのは法律で定められています。

では、どうやってその人が相続人であるかを証明するのかといいいますと、役所に届けられている戸籍や除籍といった書類で証明することになります。

戸籍というのは、その人が生まれたときから死ぬまでの身分に関する事柄が記載されている非常にプライバシーの高い書類になります。

そこには、いついつに生まれ、誰が父親あるいは母親なのか、いつに婚姻し子供がいつ生まれたのかなどといったことが記載されています。

その書類をつなぎ合わせることで亡くなられた人の子供あるいは配偶者などといった相続人を確定することができます。

時には相続が発生してからまたその相続人が亡くなっているといったような場合、相続人の確定にはそれなりの知識と経験を必要とする場合もでてきます。また、相続人同士であっても疎遠であったりして連絡先などもわからない場合もでてきます。

このような相続人調査のご相談も「ひかり相続手続きサポーター」までご依頼いただければ対応させていただきます。

相続が発生してから行う手続き・届け出は40にも50にも及ぶと言われ、非常に難解なものもでてきます。

また、手続によっては期限が定められているものもあります。

以下は主な相続手続きに必要な項目となります。

- 相続人の調査

- 相続放棄や限定承認手続(相続発生から3カ月内)

- 被相続人の準確定申告(相続発生から4カ月内)

- 遺産分割協議書の作成

- 不動産、預貯金、株券などの名義変更

- 相続税の申告と納付(相続発生から10カ月内)

私たちにおいては、相続が発生してからの手続きに関してはほぼ対応させていただいています。

また銀行口座の名義変更は自分でできるが、不動産の名義変更はお願したいといった事ももちろん可能です。

遺産整理業務の中でも不動産の名義変更手続きは非常に難しいものでありますし、時間と手間もかかってしまいます。

役所は全て平日に行く必要がありますし、遠方であれば戸籍を郵送で請求する、その代金については郵便局で小為替を請求して行うといった煩わしい作業が必要になってきますので、面倒で複雑な相続手続きのみをご依頼いただくケースも多くございます。