不動産の名義変更を司法書士へ依頼するメリット

実際のところ不動産の名義変更が必要となった際には司法書士に依頼する方が多いです。

それはなぜでしょうか?

不動産の名義変更に関わらず、この世の中で自分で出来ない手続きはありません。

裁判の手続きについても、最高裁判所へ立つことも例外ではありません。

つまり、出来るかどうかはやる気次第で、してはいけないことはないのです。

今回お話する相続による不動産の名義変更についても同様で、当事者であれば不動産登記の専門家である司法書士に依頼しなくても行えます。

ただ、できる資格があるのと実際にできるかは別問題です。

- 法務局に何度か行く必要がある

→法務局は平日の8時30分~17時15分しか空いていません。

この空いている時間にまずは相談に伺う、申請する、不備があれば再度伺う、完了すれば取りに行くといった行動が必要になってきます。郵送で対応できる部分もありますが、はじめて申請する方にとっては、なかなか難しいのではないでしょうか。 - 戸籍の収集に時間を必要とする

→戸籍は本籍地を管轄する各役所に請求する必要があります。

これは、遠方であっても例外ではありません。遠方であれば郵送で請求することになりますが、戸籍請求の申請書を作成し、お金の代わりに郵便小為替を同封する、返信用の封筒を同封し、管轄の役所をしらべ、そちらへ郵送する。

返却されてきた戸籍を読み解いて、また次の戸籍を請求するといった作業を行う必要があります。自分でできることではありますが、その費やした時間などを考えると、専門家へ依頼した方がいいのではないでしょうか。 - 遺産分割協議書や申請書など必要な書類を作成する。

→法務局で申請が受け付けられるような書類を作成する必要があります。

もちろん、時間を費やせばできるかもしれませんが、その勉強したことも次に使うことは殆どありませんでしょうし、不備があれば、再度他の相続人から実印を押してもらう必要がでてきますから、なかなか大変なことではないでしょうか。

司法書士へ依頼するメリットは「時間と労力の短縮」と「法的なアドバイスが得られる」ということです。

誰にでも出来るとはいうものの、時間と労力がかかるということ、自分で行った手続きが果たして正解なのかどうかという答えがでないということです。

不動産名義変更のやり方は法務局やインターネットで調べたりすればできますが、将来の相続税対策のことを考えて誰が相続すればいいのかなど、自分の行った相続手続きが一番ベストな方法であったのかどうかは、専門家のアドバイスがあった方がいいのではないでしょうか。

また、自分たちで遺産分割協議書を作成して、名義変更を行い、数年経過してから、相続関係についてトラブルになった場合、専門家が関与して作成した場合と自分たち身内だけで作成したものでは、裁判所での証拠能力に差異が生じるかもしれませんし、その際に第三者が関与していた方が証人にもなることでしょう。

関連記事:不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください

それでは、自分たちで不動産の名義変更をする場合のやり方と司法書士へ依頼する場合の流れを見ていきましょう。

不動産の名義変更を自分でする場合

相続による不動産の名義変更手続きに必要な書類

遺産分割協議書によって相続手続きをする場合

| 必要な書類 | 必要な理由 |

|---|---|

| 亡くなられた方(以下、被相続人)戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等 | 被相続人の出生から死亡までの記載のあるものが必要になります。こちらの書類を揃えることで、被相続人の相続人を確定することができます。

通常は、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に請求して、そこから遡っていくことになります。戸籍は法改正があったり、転籍していたり、また、婚姻、分家、家督相続など様々な原因で |

| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |

| 遺産分割協議書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを決めた書類になります。 |

| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |

| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |

| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |

遺言によって相続による名義変更の手続きをする場合

| 必要な書類 | 必要な理由 |

|---|---|

| 被相続人の戸籍謄本か除籍謄本 | 被相続人が亡くなられた事を証明するために必要になります。 |

| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |

| 遺言によって相続する人の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |

| 遺言書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを確認するために |

| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |

| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |

| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書(サンプル)

共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 ○○県○○市・・・・・・・

最後の住所 ○○県○○市・・・・・・・

氏名 ○○○○

相続開始の日 平成○○年○○月○○日

記

1.相続財産中、次の不動産については、○○○○が相続する。

一棟の建物の表示

所 在 ○○市○○・・・・・・・

建物の名称 ○○○○

専有部分の建物の表示

家屋番号 ○○○

建物の名称 ○○○○

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造1階建

○○階部分 ○○.○○㎡

敷地権の表示

符 号 1

所在及び地番 ○○市○○・・・・・・

地 目 宅地

地 積 ○○○○.○○㎡

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 ○○○○○分の○○○

2.○○○○は、第1項記載の遺産を取得する代償として、○○○○に平成○○年○○月○○日までに、金○○○万円を支払う。

3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○○○が取得する。

以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印するものとする。

平成 年 月 日

住 所 ○○市○○・・・・・・・

氏 名 ○○○○ ㊞

住 所 ○○市○○・・・・・・・

氏 名 ○○○○ ㊞

遺産分割協議書を作成する際の注意点

- 遺産分割協議書には決まった形式などはありません。横書きでなくても大丈夫ですし、手書きでもパソコンでもどちらでもかまいません。署名の部分に関しては、後日の紛争を回避するといった点からも自筆の方がいいでしょう。

- 不動産の表示については、登記簿の通りに記載することをお勧めします。登記簿のとおりに記載されていなくても、誰がどの不動産を相続するかがわかればいいのですが、判明できない、あるいは特定できないとなると、法務局で受け付けてくれない場合もありますので、ご注意ください。

- 代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合には、記載例のように記載してください。記載のない場合、単純な贈与とみなされるおそれがあります。

- 万が一、後日新たな遺産が判明した場合に、記載例のように記載しておけば改めて書類を作成する必要がありませんので、記載例のように記載しておくことも認められます。

- 遺産分割協議書としての効力は、実印は必要ありませんが、法務局へは実印が必要となりますので、各相続人は実印を押す必要があります。また、作成の通数については、1通でもかまいませんし、相続人の数だけ作成してもかまいません。

自分でするのは面倒・難しいと感じられ、司法書士へ依頼する場合

不動産名義変更サービス内容

- 後々の相続争いを防ぐための遺産分割協議書の作成

- 登記申請書の作成

- 法務局への登記の申請代行

- 完了後の登記事項証明書の取得

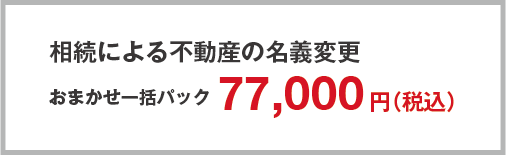

ホームページからご依頼頂いた方限定の相続登記お任せ一括パック特別価格

上記金額に

①不動産の個数×2,000円

②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)

③戸籍取得に必要な手数料(実費)

が別途かかります

| サービス内容 | 料金 | 実費 |

|---|---|---|

| 不動産の名義変更のみ | 5万円 | ①不動産の個数×2,000円 ②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税) |

| 戸籍収集 | 1万8000円 | ③戸籍取得に必要な手数料、送料 ※戸籍は被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍、住民票が必要です。 ※第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、27,000円となります。 |

上記の料金は、HPからご依頼頂いた方のみになります。案件が複雑な場合、申請件数が分かれる、他管轄の場合は別途費用が必要となります。

その場合は、ご依頼頂く前に見積書を提示させて頂きますので、そちらをご確認いただいてから、ご依頼頂くかどうかを決めて頂ければかまいません。

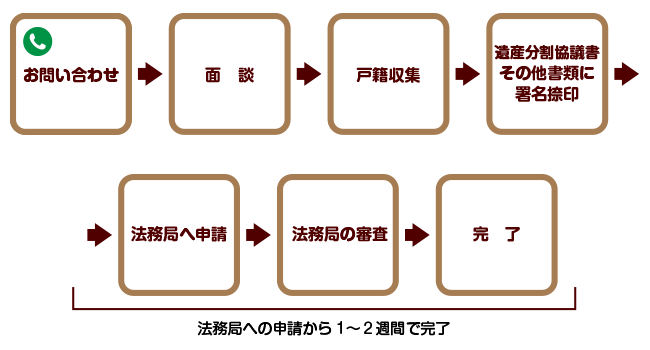

不動産名義変更の流れ