「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表に置いて、「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続きの申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号好評サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定されました。

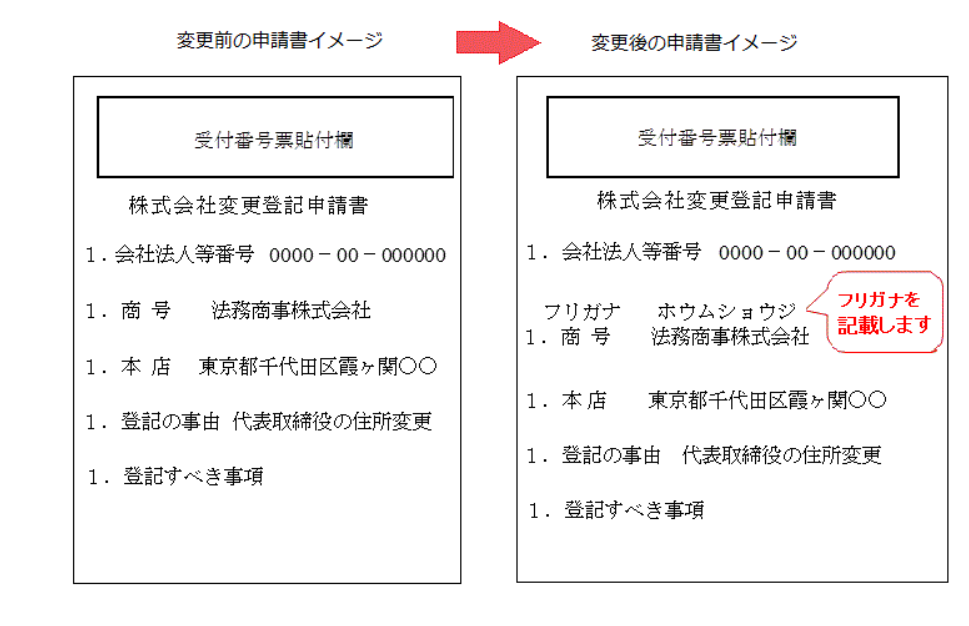

これを受けて、平成30年3月12日より、商業・法人の登記申請をする際は、登記申請書に法人名のフリガナを記載するとともに、法人番号公表サイトでも順次公表されることとなりました。

当事務所でも、株式会社の設立登記や商号変更登記などを申請した際、法務局から問い合わせで、法人名の読み方を聞かれるケースが何度かありました。法務局内では、従前より法人検索のためにフリガナを入力していたと思われます。

実際に登記申請の際においてフリガナの記載方法は、登記申請書の「商号(名称)」の上部に、法人の種類(株式会社や合同会社や一般社団法人など)を除いて、カタカナで、スペースを空けずに記載します。

(法務省のHPより引用)

「&」「.」「・」などの符号は登録することができませんが、「アンド」「ドット」のようにカタカナで登録することは可能です。

また、商業・法人登記の申請をする機会がなくても、このフリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出すれば、フリガナを登録することができて、費用についても無料となっています。

今回は任意後見について書いてみたいと思います。

任意後見制度については、あまり聞きなれない言葉かも知れませんが、平成11年の民法改正により成年後見制度が創設され、それと同時に始まった後見制度の一つの類型が任意後見制とどいうものになります。

任意後見に対して、法定後見というものがありますが、こちらは本人が認知症やご病気などで、自分自身で、「これが必要だ、あれは不要だ」といった、物事を判断する力が衰えてきたときに、成年後見人、保佐人、補助人といった、本人の物事を判断することができる力に応じて、家庭裁判所が本人の代わりに物事を意思決定する代理人あるいは補助する人を選任するという制度です。

成年後見人、保佐人、補助人は法律で定められているところから、総じて「法定後見制度」と呼ばれています。これに対して任意後見は、本人の物事を判断する力が衰える前に、衰えてきたときのことを契約によって決めておくという制度です。

平成27年のデータでは、任意後見を含む後見制度を利用した方、または利用している方は約19万人いますが、その中で任意後見は1.2%にとどまります。この任意後見制度の利用が多くない理由として、自分の力が衰えた後のことを元気なうちに考えておくということに、抵抗を感じたり、必要性を感じなかったりすることがあるだと思われます。

この任意後見の、法定後見にはないメリットとして、法定後見の場合、後見人などは基本的に本人の財産を維持、管理することが役割とされていますから、空いている土地を有効に活用したり、子供たちのために相続税対策として生前に贈与したりすることは、その制度の趣旨からあまりいいものではありません。

これに対して任意後見では、自分の元気なうちに、自分が必要だと思うことを契約によって決めておくことができ、更に具体的に将来どういった介護や治療を受けたいか、自宅の売ることになった際の希望などを、契約で決めておくこともできるので、後見人のお仕事の範囲を本人の意向を最大限実現出来る内容に「カスタマイズ」することができ、これこそが任意後見最大のメリットと考えられます。

これに対して、デメリットと言えば、メリットと表裏一体ですが、契約の内容を自分で決める、という事は、契約で決めていないことについては、任意後見人は手を付けることができません。よって契約の内容を決めるとき色々な自体を想定してから決める必要があります。

ただし、想定していないことが起こってしまってどうしようもなくなってしまったときは、任意後見から法定後見へ移行することもできますので、任意後見をしたことのデメリットとはならないかもしれません。

資産をたくさん持っておられるような方が、認知症になってしまってはもはや相続税対策など色々な手段を講じることができません。このままでは相続税を多額に支払うことになる、あるいは相続が発生した場合には争いが想定されるといったことで、相続人の方からご相談をお聞きすることもたくさんあります。

社会全体でも後見制度への理解が進み、広く認知されてきていますので、法定後見制度を始め、任意後見制度への利用もし易くなってきていると思います。そんな中でも任意後見制度には先に述べたような自分が意思決定できなくなった場合でも、信頼できる人間に対して契約によって意思決定しておける非常にいい制度だと思います。

弊社では、法定後見や任意後見、遺言書、家族信託など、さまざまな相続に関する案件を取り扱っております。ご自身が認知症になってしまって相続人に不自由をかけてしまう前に、一度相談だけでもお気軽にお越しください。

みなさん、こんにちは。

ひかり土地家屋調査士法人の吉村です。

今回は、境界の立会についてお話したいと思います。

土地家屋調査士が土地の測量を行う際には、通常、隣接所有者の方に境界の立会いをお願いして境界の確認の作業を行います。

みなさまのお宅にも土地家屋調査士が、境界の立会をお願いしますと、突然訪問された方もおられるかもしれません。

突然に訪問することはさておき、どうして土地の境界の立会いを求められるのかというと、土地は必ず隣接している土地があるため、もし自分だけで境界を決めてしまうと、隣接している土地の境界も決まってしまうため、隣接している土地の所有者と共同して境界を確認する必要があるためです。一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が確認しあうことにより、正確な測量が行う事ができるのでお互いの利益となります。筆界が確認された場合、必要に応じて書面として残し、これが将来の紛争を未然に防止するにもなるのです。

境界に異存はないけれど書類に署名押印することに抵抗がある場合や、「越境物が気になる、自治会で決めた道路やゴミ置場の清掃をしない」といった、私的理由から署名を拒否する方もたまにいらっしゃいます。

過敏に慎重になって「トラブルに巻き込まれるような署名などしたくない」と思う方が大半だと思います。署名出来ない理由をあげればきりがありませんが、境界確認をしておけば、将来的に土地を手放す時等に、売買で「隣接地所有者の全員の立会証明書類がなければ、契約を解除します。」と言った特約を買主側で要求することも増えてきており、円滑な取引に支障を来たす恐れがあります。

そのようなトラブルや土地や建物に対しての不安事がある場合はいつでもお気軽にご相談頂ければと思います。